왜 서울 사람들은 재피를 산초라고 할까?

향신료 중에 '재피'라고 있다.

흔히 추어탕에 넣는 걸로만 알고 있는데, 재피의 본향인 내 고향에서는 돼지찌게나 김치 겉절이에도 넣어 향을 복돋운다. 재피와 추어탕으로만 연결짓는 한국인들은 왜 재피를 왜 산초와 헷갈릴까? 오늘의 주제이다.

이 이야기는 일본산서회, 한국산서회, 북한, 중국의 쓰촨, 마라탕, 일제 식민지로 이어지는 대 오디세이이다. 결론은 우리의 소박한 기대와는 벗어나 어쩌면 불쾌할 수도 있겠다. 다소 재미있자는 이야기로 느긋하게 읽어야만 재미있기에 후다닥 결론만 알고자 하는 이라면 패스하면 좋겠다.

-------------------

이 글에서 재피니 잰피니 초피니 산초니 또는 재피와 산초를 구별하는 법 등 초보적인 이야기는 생략하고 곧바로 본론으로 들어가겠다.

김영도 선생님의 어투를 흉내내자면, 세상사람들은 산에 오르는 사람과 안가는 사람으로 나뉘고, 산에 가는사람들중에는 한국산서회를 아는 이와 모르는 이로 나눌 수 있다. 한국산서회의 산서가 어디에서 유래했는지 아는 이는 거의 없다. 대충 산악서적 또는 등산서적의 약칭이라 짐작하겠지만 그게 아니다. 이 명칭은 한국산서회를 창립한 손경석 선생님에서 비롯한다. 그는 일찌기 1960년대 초부터 일본산서회를 창립한 이와 각별하게 교유를 한다. 그들의 예를 따라 지었을 뿐이다. 이에 대해서는 예전에 쓴 적이 있어서 패스.

우리나라에서도 산서'라고 말하면 아는 이 거의 없다. 일본에서도 마찬가지이다. 일본어로는 산서는 '산쇼'라고 읽게 되는데 이 뜻은 '산초'와 동음이의어인데 대부분의 일본인들은 산초라고 이해한다.. 물론 여기서 산초는 우리나라에서 말하는 산초가 아니라 재피를 뜻한다. 일본은 재피를 중요한 향신료로 간주하고 우리나라에서 수입을 하고 있다.

그렇다면 한국에서 재피를 상용하는 북방한계선은 어디일까? 서울은 아닌 듯하다. 그런데 십여년 전에 강화도의 함허동천 근처 암장에 간 적이 있는데 그곳에서 산초가 아닌 재피나무를 본 적이 있다. 그런데 그게 자생인지 아니면 이식한건지 알 수는 없다. 북방한계선이 궁금하다.

북한은 어떨까? 알 수는 없는데, 6.25때 포로가 되어 평양 근처에서 포로생활을 한 이의 자전기록을 보면 재피를 먹지 않는 듯 하다. 대구 출신의 그에 의하면 수용소 근처의 또랑에는 미꾸라지가 바글바글 했는데, 소금이 없어서 먹지 못했다고 한다. 비린 맛을 제거할 수 없었던 거다.

참고로 6.25 때 북한포로수용소와 남한의 포로수용소의 차이는 일단 철조망의 여부에 달려 있다. 남한의 것은 거제도 포로수용소를 보면 알듯이 철조망이 확실하다. 그러나 북한에서는 철조망이 없거나 있다고 해도 부실하다. 그래도 탈출하지 않는 것은 식량 배급이 부실해서이다. 심지어 압록강변에 있던 외국군 포로수용소는 아예 철조망이 없었다. 그래도 그들은 탈출하지 못했다. 참고로 이차대전때 각국의 포로대우에 관한 책은 재미있다. 한번 읽으면 좋겠다.

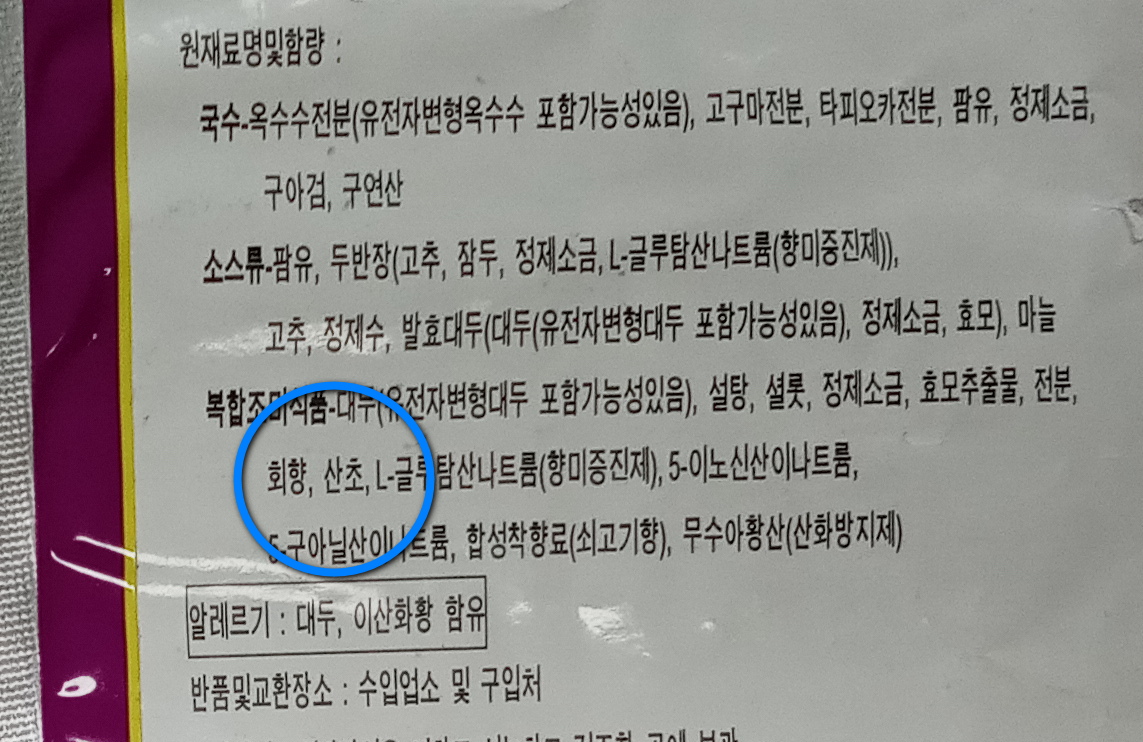

자주 가는 헌책방이 있다. 사장님이 끝날무렵 술을 한잔 주며 이야기를 나누곤 하는데, 근처에 중국과 동남아 식품점이 있다는 것을 알게 되었다. 어린 아해가 호기심이 많기도 하고, 제약조건하에서 세계의 맛을 보여줄겸 해서 중국라면을 몇가지 사보았다. 그 중의 한놈.

지금 이 건 산초가 아니라 재피이다. 얼얼한 맛을 내는 것이다. 중국에서도 재피를 먹는 거라는 걸 알게 된다.

궁금해서 마라탕을 검색해보니, 마라의 '마'는 얼얼하다는 뜻이고 재피와 비슷한데 정확히 말하자면 재피 4촌인 듯 하다.

아무튼 한중일 모두 이 류를 '초'라고 부르는 듯 하다.

그런데 한국에서는 산초는 아니라 재피에 가깝다.

그런데도 산초라 번역한 것은 서울사람들이 산초라 이해해서 일 듯 하다.

이제 시간관계상 매끈하지 못하고 다소 어수선하게 글을 이어 왔지만, 결론을 맺자.

재피와 초피와 잰피라 불리건 이건 기본적으로 한자 '초'와 연관되고, 이는 산초의 '초'와도 같은 부류이다.

그런데 서울사람들은 재피를 먹지 않았던 걸로 보인다.

그러나 일제시대때 일본인들은 '재피'를 먹었고 그들은 이를 그들 식으로 '산초'(산쇼)라 불렀다.

서울사람들은 왜색을 극복하지 못하고 이를 지금까지 '산초'라고 부른다.

서울 사람들이 산초라고 부를 이유는 전혀 없다. 먹지 않았으니 말이다(추후 더 연구할 부분)

그들은 이른바 재피와 산초를 구별할 현실적 이유도 없었다.

그런데 일제시대의 유습으로- 이를 알아차리지 못하고 - 지금까지 헷갈려 한다.

이게 오늘 나의 결론이다.

왜색을 극복하자면, 재피라고 불러라.

왜 안먹었냐라고 하는 이들을 위해,

이를테면 생 깻잎은 한중일 중 한국에서만 먹는다. 중국은 안먹고 일본은 싫어한다.

한국에서도 60년대쯤에는 하동과 삼천포 쪽에서만 깻잎을 비린내 잡기 위해 먹었다.

이에 대해서도 예전에 쓴 적이 있으니 패스.

중요한 것은 지금 보자면 의아할 텐데, 안먹는 것은 이유가 없다.

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

이 글에서 재피는 잰피 초피 등으로 불리는 것을 통칭한다. 재피는 산초와는 전혀 다르다. 지인 중에 포항 친구가 한명 있는데 그조차도 추어탕에 넣는 걸 산초라고 한다. 모르긴 몰라도 포항에서는 재피가 상용 향신료가 아닌 듯 하다. 여기서는 재피와 산초의 생물학적 구분을 논할 생각은 없다. 이 구분은 검색하면 인터넷에 많이 있다. 재피를 좋아한다고 하면서도 어떤 추어탕 집에는 산초가루를 제공한다고 하는 이도 있는데 그건 절대로 산초가 아니라 재피이다. 다시 말하지만 산초와 재피는 생김새도 다르고 쓰임대도 전혀 다르다.